Le Beau : Entre Subjectivité et Universalité

Le beau est-il une simple affaire de goût personnel ou repose-t-il sur des principes universels ? À travers l’histoire, cette question a traversé les époques, opposant ceux qui voient la beauté comme une construction subjective à ceux qui la considèrent comme une vérité intemporelle.

Si les avant-gardes artistiques du XXe siècle ont libéré l’art des canons esthétiques rigides, affirmant que le beau réside avant tout dans le regard de l’observateur, certaines formes de beauté continuent pourtant de susciter une admiration unanime. De l’harmonie des proportions antiques aux paysages qui subjuguent les foules, existe-t-il une réalité objective du beau, indépendante des sensibilités individuelles ?

Entre subjectivité et universalité, la quête de la beauté soulève des enjeux profonds, tant artistiques que philosophiques. Ce texte explore ces tensions, interrogeant les fondements de notre perception du beau et la manière dont elle façonne notre rapport au monde.

Le beau déterminé par la subjectivité

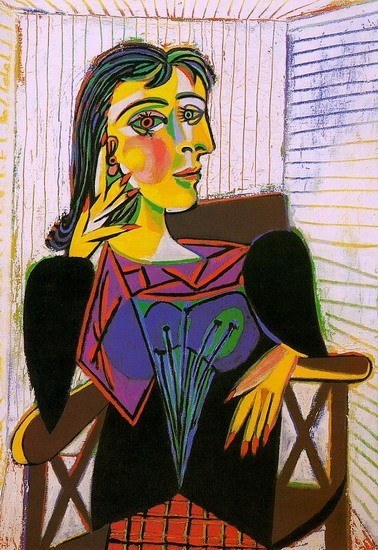

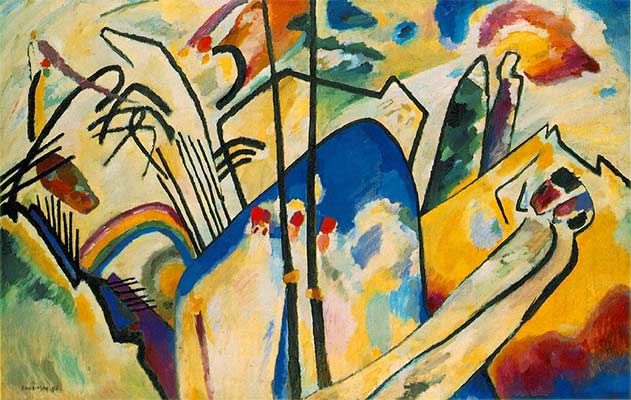

Avec l’impressionnisme, puis les avant-gardes du XXe siècle, l’art abandonne toute tentative de définir un idéal unique. Picasso, Kandinsky ou Duchamp remettent en cause les formes traditionnelles et affirment que la beauté n’est plus qu’une question de perception. Ce qui était autrefois rejeté – l’asymétrie, la spontanéité, le hasard – devient un terrain d’exploration esthétique.

Nous vivons dans une époque où l’individu est devenu la mesure de toutes choses, y compris du beau. La société contemporaine, imprégnée d’un idéal d’égalité et de démocratisation de la perception, consacre l’idée que chacun peut décider de ce qui est beau selon son ressenti personnel. D’où des expressions courantes comme « chacun ses goûts », « le beau est dans l’œil de celui qui regarde » ou encore « tout est relatif ».

Cette évolution a apporté une ouverture précieuse : elle permet une plus grande diversité d’expressions artistiques, libère la créativité des contraintes normatives et donne à chacun la possibilité d’exister esthétiquement sans être jugé selon un modèle unique. Elle favorise aussi une approche plus inclusive, où la beauté ne se limite plus aux canons établis, mais peut émerger de l’authenticité, de l’émotion et de la singularité.

Cependant, cette approche conduit aussi à une difficulté majeure : si la beauté n’est qu’une affaire de subjectivité, alors elle cesse d’avoir une réalité propre. En niant toute universalité, on en arrive à ne plus reconnaître l’existence d’un beau intemporel, qui transcenderait les époques et les sensibilités individuelles. Cela peut déboucher sur une acceptation de tout et n’importe quoi comme étant « beau », sans qu’aucun critère objectif ne permette de distinguer ce qui est véritablement admirable.

Le risque de cette vision est que la liberté toute-puissante écrase une vision universelle du beau. Cette domination conduit à une philosophie de l’argumentation de l’oeuvre, où toute beauté doit être justifier, argumenter.

Pourtant, la beauté semble bien attirer de manière inégale. Dans notre société de l’image, les personnes perçues comme belles captent davantage l’attention. Certaines personnalités sur les réseaux sociaux monopolisent des millions d’abonnés en grande partie grâce à leur physique. De même, les lieux esthétiquement impressionnants attirent des foules : Venise et Florence, riches de leur architecture et de leur art, sont bien plus prisées des voyageurs que des villes comme Saint-Étienne. Il existe donc une réalité objective de la beauté qui suscite une attraction universelle.

Le Beau, une réalité universel

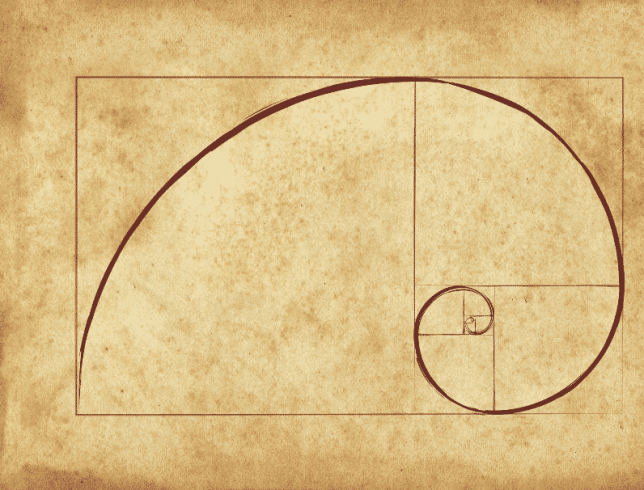

Dans l’Antiquité grecque, la beauté était perçue comme une vérité objective, mesurable et rationnelle. Les sculptures de Phidias, les proportions du Parthénon ou encore le nombre d’or en architecture témoignent de cette quête d’un équilibre parfait. La pensée platonicienne associait la beauté à l’ordre et à l’harmonie, considérant qu’elle reflétait une perfection idéale qui transcende le monde matériel.

Cette quête de perfection montre la puissance du beau. Il suscite l’émotion, inspire, élève l’âme.

Mais cette verticalité présente également des risques. Une vision trop rigide du beau peut conduire à une standardisation oppressive, à une injonction à la conformité esthétique. L’idéalisation de certaines proportions physiques a ainsi engendré des industries entières basées sur la modification du corps : chirurgie esthétique, implants, traitements capillaires, correction dentaire… Le beau devient alors un produit réservé à ceux qui en ont les moyens.

La récupération politique de la beauté : le nazisme

L’histoire a aussi montré que cette quête du beau pouvait être récupérée à des fins idéologiques. Le nazisme a développé une esthétique du beau fondée sur des canons stricts : l’idéal aryen, la monumentalité architecturale, la musique wagnérienne. Le Troisième Reich voulait créer un « grand musée aryen », tandis que la représentation des Juifs dans la propagande nazie les dépeignait de manière caricaturale et dégradante. L’esthétique est ainsi devenue un outil de discrimination et de propagande.

Pour conclure...

D’un côté, l’universalisme défend l’existence de critères de beauté transcendantaux, indépendants des goûts individuels ou des contextes culturels. Cela se manifeste par des proportions harmonieuses (comme le nombre d’or), des formes équilibrées ou des principes esthétiques présents dans différentes civilisations et époques. Il suggère que la beauté, dans son essence, a une part de vérité intemporelle.

De l’autre, la subjectivité rappelle que la perception de la beauté est influencée par l’expérience personnelle, la culture et l’émotion. Ce qui émeut une personne peut laisser une autre indifférente. La beauté devient alors une expérience intérieure, où l’interprétation joue un rôle essentiel.

La synthèse entre ces deux visions pourrait être l’idée que la beauté possède des fondements universels mais qu’elle ne se révèle pleinement qu’à travers le regard singulier de chacun. Il existe des formes, des harmonies et des principes esthétiques qui ont une portée universelle, mais ils ne prennent sens que dans l’acte de contemplation individuel. Ainsi, la beauté est une rencontre entre une réalité objective et un regard subjectif qui l’accueille.

Cela rejoint une approche classique qui voit la beauté non comme une illusion personnelle mais comme une réalité qui touche l’âme humaine de façon différenciée selon l’histoire, la sensibilité et le regard de chacun.

La beauté comme bouleversement.

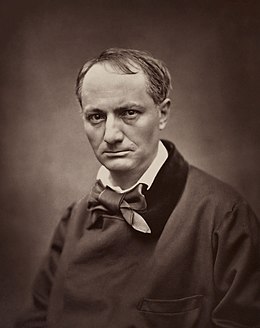

J’aimerais ouvrir la suite de ce thème sur le beau avec une phrase de Baudelaire :

“La mélancolie est l'illustre compagnon de la beauté. Elle l'est si bien que je ne peux concevoir aucune beauté qui ne porte en elle sa tristesse.”

Que veut dire Baudelaire ? Est-ce que ce qui est véritablement beau nous touche si profondément qu’il en devient une déchirure ? Qu’est-ce que le beau, dans la condition dramatique de l’homme, face à sa conscience que tout est périssable et que rien ne dure ?